Trotz eines Starts mit Pech und Pannen, 2016 war ein Jahr mit ganz unterschiedlichen Erlebnissen. Beeindruckend oder berührend, lustig oder lehrreich. Alles ist dabei. Ein Blick zurück mit einer Auswahl der besten Bilder, Geschichten und Anekdoten.

Ich bin wieder in Kuba. Dort, wo das Grunzen der Schweine kurz vor dem Jahreswechsel bereits zum bekannten Geräusch geworden ist. Ein Jahr zuvor hatte ich es in Gibara erlebt und jetzt, Ende 2016, ist Guantánamo der Schauplatz. Die Tiere werden durch die Straßen verfrachtet, um zu Silvester frisch geschlachtet auf dem Grill zu landen. Die Kubaner lieben Schweinefleisch und wer es sich leisten kann, kauft zur Feier des Tages eben gleich ein ganzes Schwein.

Fidel Castro ist gestorben, kurz zuvor war ich in Holguín gelandet, öffentlich gefeiert wird der Jahreswechsel in Kuba daher nicht, was zumindest in Guantánamo aber im Rahmen der Noche Guantanamera umso intensiver nachgeholt wird. An Silvester war so jedenfalls Muße, um auf Erlebnisse und Begegnungen des abgelaufenen Jahres zurückzublicken.

Inhalte

- 1 Mit Bettwanzen und Zehenbruch ins neue Jahr

- 2 Kuba malträtiert Kopf und Körper

- 3 Mexico: Guacamole und andere Leckereien locken

- 4 Maya-Ruinen und Krokodile

- 5 Sambia überrascht nicht nur mit wilden Tieren

- 6 Lachende Gesichter trotz vieler Probleme

- 7 Elefanten und Baobabs

- 8 Botswana – exklusives Reiseziel

- 9 Spuren deutscher Vergangenheit in Namibia

- 10 Nachdenkliches am Waterberg

- 11 Besuch bei den Himba

- 12 Swakopmund: wie ein Badeort an der Nordsee

- 13 Zurück nach Portugal

- 14 Portugiesische Lieblingsstädte

- 15 Geschichten aus Hannover

Mit Bettwanzen und Zehenbruch ins neue Jahr

Im Oriente, dem Osten Kubas, beginnt das Jahr mit einem schmerzhaften Paukenschlag. Ein gebrochener großer Zeh ist die Folge meines Sturzes im nächtlichen Baracoa. Selbst schuld, wenn der Kopf mit anderen Dingen beschäftigt ist als mit den Löchern, die sich in der Dunkelheit auf kubanischen Straßen auftun. Schmerzhaft, vor allem aber langwierig sind die Beschwerden, die mich anschließend nicht nur über den Malecón von Havanna, sondern später auch noch in Mexiko humpeln lassen. Das kubanische Gesundheitssystem wird oft gelobt, ich hätte es sinnvollerweise einem Check unterziehen sollen. Es wäre allemal besser gewesen als das Malheur den Selbstheilungskräften zu überlassen.

Dass in Kuba zu guter Letzt auch noch Bettwanzen, eingefangen in einem düsteren Hinterzimmer in Havannas Altstadt, hinzukommen, rundet das Bild von Pech und Pannen zu Jahresbeginn ab. 4 Wochen Juckreiz und Kratzerei in mexikanischen Nächten sind die Folge. Eine Erfahrung, auf die ich ebenfalls hätte verzichten können.

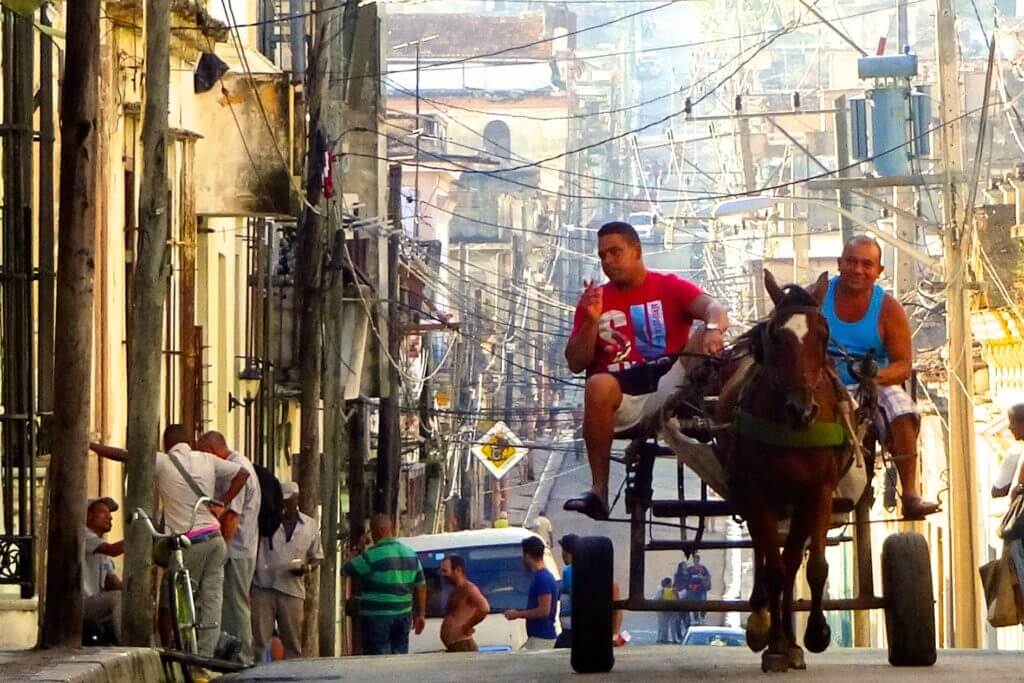

Kuba malträtiert Kopf und Körper

Kuba hinterlässt also Spuren, aber nicht nur den Körper strengt das Land an, auch den Kopf beschäftigt es intensiv. Besonders die Menschen geben Rätsel auf. Und täglich stellen sich neue Fragen, die nicht immer beantwortet werden. Was haben Jahrzehnte “karibischer Sozialismus” mit den Kubanerinnen und Kubanern gemacht, das ist eines der spannendsten Themen.

Mexico: Guacamole und andere Leckereien locken

Besonders auf die abwechslungsreiche mexikanische Küche im Bundesstaat Yucatán freue ich mich nach 2 Monaten in Kuba. Doch der Start ist schwierig, die Gedanken sind zunächst noch woanders und der Körper meutert. In Tulum braucht es einige Tage, bis ich mich akklimatisiert habe. Abseits des Strandlebens, denn direkt am Meer, wo ich ursprünglich verweilen wollte, liegen nicht nur berühmte Maya-Ruinen, sondern auch Unterkünfte, für die stolze Preise verlangt werden. Eine Woche bleibe ich und picke mir die angenehmen Seiten der touristischen Infrastruktur mit Cafés und Restaurants heraus.

Valladolid entpuppt sich anschließend als nettes, ruhiges Städtchen, das von farbenfrohen kolonialen Häusern geprägt ist. Hier habe ich jetzt auch das Gefühl, in Mexiko “angekommen” zu sein. Trotzdem: die Kubaner und ihre Geschichten fehlen, denn die Mexikaner haben eine ganz andere Mentalität, wirken meist zurückhaltend, im Vergleich teilweise sogar schüchtern.

Maya-Ruinen und Krokodile

Ein morgendlicher Ausflug führt mich nach Chichén Itzá, eine der bedeutendsten und meistbesuchten Maya-Ruinenstätten. Als dort später am Vormittag die Touristenbusse anrollen, bin ich längst zurück in Valladolid.

Etwa 2 Meter mag das Krokodil lang sein, vielleicht auch 2,50 Meter. Aber Capitan Filiberto erzählt, er habe tags zuvor gar ein 5 Meter langes Exemplar gesehen, Papa Grande nennt er es. Fünf Meter! Der flunkert doch, denke ich. Bis ich recherchiere und erfahre, dass die hier verbreitete Krokodilart bis zu 7 Meter lang wird. Also doch kein Seemannsgarn vom Capitan, der mich durch die Lagune schippert. In Río Lagartos, am Golf von Mexiko, bleibe ich fast 2 Wochen, so gut gefällt es mir in dem ruhigen Fischerdorf. Und entdecke in der Nähe einen weiteren Lieblingsort. Pinkfarbenes Wasser: Las Coloradas, ein Ort nicht von dieser Welt? Fotos des Fischerdorfes sind unter dem Hashtag #LasColoradas inzwischen ein Renner bei Instagram. Immer wieder kehre ich dorthin zurück. Die wunderlichen Farben üben eine geradezu magische Anziehungskraft auf mich aus.

Mehr als 2.000 Jahre geht die Geschichte der Kleinstadt Izamal zurück und ihre Bewohner leben mitten zwischen Maya-Ruinen. Den Mittelpunkt des historischen Kerns bildet das 1562 fertiggestellte Franziskanerkloster Convento de San Antonio de Padua, dessen Atrium das zweitgrößte der Welt ist. Nach dem Vatikan. Trotz allem geht es beschaulich zu. Die flachen kolonialen Häuser sind hauptsächlich gelb und weiß gestrichen, also weniger farbenfroh, wie man es sonst kennt.

Zum Abschluss gibt es in Mérida Kultur, Restaurants, Märkte und einiges mehr. Leider bleiben für die Hauptstadt des Bundesstaates Yucatán nur noch 3 Tage. Sollte ich irgendwann wieder in der Gegend sein, ich werde sicher noch einmal zurückkehren.

Sambia überrascht nicht nur mit wilden Tieren

Sambia ist ein Land, von dem ich zuvor kaum etwas wusste. Die Hauptstadt Lusaka entpuppt sich keinesfalls als typisch afrikanischer Moloch und überrascht mit tollen Restaurants. Moderne Shopping Malls, nur wenige hundert Meter weiter aber die Viertel der Armen und mit Chibolya ein Township, in das sich auch die Polizei nur selten hinein wagt, das sind die Gegensätze. Gleich zu Beginn lerne ich, dass in Sambia 73 Sprachen gesprochen werden. Und dass Englisch daher die Verbindung ist, damit die Menschen sich in diesem Wirrwarr verstehen.

Kritische Stimmen hatten von der langen Busfahrt in den Osten Sambias abgeraten, die sich jedoch als richtige Entscheidung erweist. Im South Luangwa Nationalpark sehe ich zum ersten Mal all die Tiere in freier Wildbahn: Elefanten, Giraffen, Zebras, Leoparden, Löwen und viele andere. Und Safari muss gar nicht teuer sein, auch das ist die Erkenntnis in Mfuwe, wo sich die Verursacher nächtlicher Geräusche als Flusspferde offenbaren. Nachts kommen die gefährlichen Tiere aus dem Wasser, um direkt vor meiner Tür zu grasen.

Lachende Gesichter trotz vieler Probleme

Von Mfuwe geht es wieder zurück nach Lusaka, einen Stopp lege ich in Katete ein, wo ich mit dem Tikondane Community Centre ein bemerkenswertes Projekt besuche, das sich Themen wie Erziehung und Gesundheit widmet. Obwohl Fehlernährung und HIV nicht nur in dieser Gegend von Sambia große Probleme darstellen, beeindrucken besonders die lachenden Gesichter, in die ich immer wieder schaue.

Bevor es hinüber nach Botswana geht, locken noch die Victoriafälle. Erst aus der Luft offenbart sich das ganze Ausmass dieses Naturschauspiels, das zum UNESCO-Welterbe gehört. Kann es einen besseren Ort für für den ersten Helikopterflug geben als über diesen Wassermassen, die sich hier zwischen Sambia und Simbabwe in die Tiefe stürzen?

In Livingstone treffe ich Hans wieder. Der Schweizer ist mit dem Fahrrad in Afrika unterwegs. Zum dritten Mal schon, 92.000 km ist der Zwischenstand. Was für ein Abenteuer des Mannes, der mir später auch in Windhoek noch einmal über den Weg laufen sollte.

Elefanten und Baobabs

Elefanten kommen zurzeit tagsüber nicht in das Camp, erzählen sie mir anfangs in Elephant Sands. Denn die fänden zum Ende der Regenzeit auch anderswo Wasser. Gut, dass die Tiere das nicht hören. Denn keine Stunde vergeht, bis der erste Dickhäuter zielsicher Richtung Wasserstelle trottet. Meine nächtliche Begegnung mit einer ganzen Herde der Tiere wird ganz sicher unvergessen bleiben. Sie führt zur wenig überraschenden Erkenntnis, dass es auch nach etlichen Gläsern Rotwein eine Schnapsidee ist, mitten zwischen den Tieren hindurchlaufen zu wollen.

Kubu Island ist eine aus Felsgestein bestehende Erhebung, die aus der Salzwüste ragt. Bewachsen von Baobabs, den wunderlichen Affenbrotbäumen. Eine Kulisse wie aus dem Märchen. Ganze 4 Stunden braucht der Jeep für die 91 km lange Strecke durch die Savanne. Um eine Nacht unter dem Sternenhimmel von Botswana zu verbringen.

Ghanzi gilt als “Hauptstadt der Kalahari”, was aber nicht viel heißen muss, wenn die nächsten Orte hunderte von Kilometern entfernt sind. Es gibt ein paar Supermärkte, zwei Restaurants und eine Bar. Dazu ein Schild mit dem Hinweis, wo Gratiskondome erhältlich sind, und Friseure, die am Straßenrand ihrer Arbeit nachgehen. Genau dort lande ich. Spiegel? Fehlanzeige. Das Ergebnis: viele Haare sind nicht übrig geblieben. Der Trost: es ist die normale Frisur hier, die Männer laufen alle so herum. Und schließlich wächst ja alles wieder nach.

Botswana – exklusives Reiseziel

Insgesamt gesehen ist Botswana ein exklusives Reiseland, wobei exklusiv nichts anderes als eine nette Umschreibung für teuer ist. Insbesondere Maun, das Tor zum Okavango-Delta, erweist sich als Touristenfalle, wenn man spontan und ohne Kontakte die Gegend besuchen will. Das Okavangodelta, eines der größten und tierreichsten Feuchtgebiete Afrikas, hatte ich eigentlich nicht auslassen wollen. Für Aktivitäten wie Safaris und Bootsfahrten werden teilweise jedoch horrende Preise verlangt. Die großartigen Erlebnisse im South Luangwa Nationalpark von Sambia gewinnen vor diesem Hintergrund noch mehr an Bedeutung.

Durch den Tourismus fließt zwar einerseits viel Geld ins Land, den San, oder auch Buschmännern, als ursprünglichen Bewohnern kommt jedoch nichts davon zugute. Ich konnte einige der Leute besuchen, sie werden mehr oder weniger auf dem Farmgelände der meist weißen Siedler geduldet, nachdem man sie zuletzt aus der Kalahari vertrieben hat.

In Sambia haben sie oft “Brother” zu mir gesagt und ich war gleich mittendrin, in Botswana heißt es “Sir” und es geht deutlich distanzierter zu. In Botswana fühle ich mich mehr wie ein Tourist, was vielleicht seltsam klingt, denn schließlich bin ich ja auch einer. Aber ich mag es halt, wenn ich mich wie “zuhause” fühle. Eben so wie in Sambia.

Spuren deutscher Vergangenheit in Namibia

Obwohl fast 100 Jahre her, erinnert nicht nur in Windhoek, der Hauptstadt von Namibia, vieles an die Vergangenheit des Landes als ehemaliges Deutsch-Südwestafrika. An manchen Stellen könnte man meinen, man befinde sich in einer deutschen Kleinstadt.

Ob ich ein Masochist bin, fragt Anna. Ich hatte den Wunsch geäußert, ein wenig durch Katutura zu bummeln, irgendwo ein Bier zu trinken. Wir einigen uns darauf, dass ich Katutura vor Einbruch der Dunkelheit wieder verlasse. Stunden später ist es dann dunkel und ich bin immer noch da. Wir trinken Bier aus 0,75-Liter-Flaschen, ich weiß inzwischen, wie die Jukebox funktioniert und habe viel erfahren über das eigentliche Windhoek. Denn etwa 60 % der Bevölkerung lebt hier in der Vorstadt, teilweise in Wellblechhütten ohne fließend Wasser und Elektrizität. „Ort, an dem wir nicht leben möchten“, das ist die Bedeutung des Namens aus der Sprache der Herero. Ab 1959 waren Schwarze und Farbige zwangsweise dorthin umgesiedelt worden. Man wollte Windhoek zu einer rein “weißen Stadt” machen. Als ich später ein Taxi nehmen will, erzählt Anna von Leuten, die ausgeraubt und irgendwo im Nirgendwo ausgesetzt werden. Oder ermordet. Das reicht mir, ich nehme ihr Angebot an, mich zurückzufahren.

Okahandja, nur 70 km von Windhoek entfernt: Mein erster Halt nach Verlassen der Hauptstadt Namibias. Über Namibian Tree House, einer alten, liebevoll restaurierten Farm, auf der ich unterkomme, liegt ein Hauch von Kolonialzeitstimmung. Mit Hunden und Pferden freunde ich mich schnell an. Und meine Gastgeber nehmen mich zu einem Ausflug in die Umgebung mit. Ein fauchender, Zähne fletschender Leopard in 2 Meter Entfernung ist dabei eine eindrucksvolle und Respekt einflößende Begegnung. Vor der Tour muss ich unterschreiben, das Risiko meines Todes oder einer Verletzung selbst zu tragen.

Eine zufällige Begegnung auf der Straße in Otjiwarongo: Eric kommt aus Burundi, wo der Rest seiner Familie umgebracht wurde. Er ist daher nach Namibia geflohen und kämpft hier ums Überleben. Ich bin betroffen, denn ich weiß nichts über Burundi. Dient als Entschuldigung, dass ich selbst aus einem Land komme, in dem mir vorgegaukelt wird, der Nabel der Welt läge irgendwo zwischen Griechenland und der Ukraine?

Nachdenkliches am Waterberg

Der Besuch des Waterbergs ist gleichzeitig ein Ausflug in einen Teil deutscher Geschichte. 1904 haben hier etwa 80 % der Herero, des einheimischen Hirtenvolks, ihr Leben verloren. Seriöse Quellen sprechen von Völkermord, verursacht durch deutsche Truppen. Ich treffe auf deutschstämmige Namibier, die hartnäckig behaupten, die Herero seien selbst schuld gewesen. Die Kraxelei hoch auf den Berg ist eine willkommene Gelegenheit, um den Kopf von solchen Irritationen frei zu bekommen. Verstörend wirkt der Soldatenfriedhof am Fuss des Bergs. Junge Burschen aus Dresden, Zwickau und anderen ostdeutschen Städten haben hier mit gerade einmal Anfang 20 fern der Heimat ihr Leben gelassen.

Tsumeb ist eine Bergbaustadt im Norden. Ich kenne es schon aus Windhoek, der Hauptstadt: ab Samstagmittag werden “die Bürgersteige hochgeklappt” und die Straßen sind am Wochenende teilweise wie ausgestorben. Ausnahme: Supermärkte, die jeden Tag geöffnet haben. Und Kirchen, die sonntags besucht werden. Ich nutze die Ruhe, um ein altes Minengelände zu inspizieren. Leider sind keine Menschen da, die die Geschichten dazu erzählen könnten. Auch in Tsumeb ist europäischer Einfluss unverkennbar. Mit Bäumen und blühenden Sträuchern bepflanzte Alleen bestimmen das Bild, treffend ist daher die Bezeichnung Gartenstadt.

In Ondangwa, einer quirligen Kleinstadt im Norden Namibias treffe ich Jonas auf der Straße. Bis auf “nice Namibia” und ein paar weitere Brocken spricht er kein Englisch. Klingt es glaubhaft, wenn ich sage, dass wir uns trotzdem verstehen? Wir verbringen fast den ganzen Tag zusammen. Jonas zeigt mir sein Zuhause, eine Wellblechhütte von wenigen Quadratmetern. Auch an vielen weiteren Stellen darf ich “hinter die Kulissen” schauen, bin überall willkommen. Wann ich wiederkomme, wollen die Leute wissen oder es heißt einfach “see you tomorrow”. Ich bin beeindruckt von diesem Vorort, den man anderswo als Slum bezeichnen würde. Hier aber klänge das wohl wie eine Beleidigung für Jonas und sein “nice Namibia”, das er mir so stolz zeigt.

Besuch bei den Himba

In der Sprache der Himba bedeutet Opuwo “das Ende”, es ist mein letztes Ziel im Norden Namibias. Die Himba hier sind das letzte Nomadenvolk im südlichen Afrika. Und die besuche ich 5 Tage und 4 kalte Nächte lang. Raus aus der Zivilisation, rein in das ursprüngliche Leben dieses Hirtenvolks. Ich habe vorher kaum eine Ahnung, was mich erwartet. Gastgeschenke gilt es zu besorgen. Und ein Zelt. Dazu ein paar Decken, die Nächte im afrikanischen Winter sind kalt.

Manche Dörfer des Hirtenvolks kann man auf touristische Weise besuchen, für ein paar Stunden, Souvenirverkauf und Bettelei inklusive. Ich habe das Glück, einen jungen Mann zu treffen, der selbst aus einem Himba-Dorf stammt. Dadurch kann ich am ganz normalen Leben dieser Leute teilnehmen. Ohne Elektrizität und kilometerweit von der nächsten Wasserstelle entfernt. John hat mit 9 Jahren, zunächst gegen den Willen der Eltern, begonnen, die Schule zu besuchen und lebt jetzt in Opuwo. Ein großes Herz hat er nach wie vor für seine vielen Verwandten und die Kultur der Himba. Seine Herkunft wird er ganz sicher nie verleugnen.

Zwei Dörfer der Himba besuchen wir trampenderweise. Anlässlich einer Beerdigung wird die ganze Nacht getanzt und gesungen, wie sie schlachten erlebe ich hautnah und vieles mehr. Es ist eindrucksvolles Erlebnis, Zeit bei Menschen zu verbringen, die keinen Stress kennen. Die im Augenblick leben und sich nicht nach der Uhr richten. Ein seltsames Gefühl ist es anschließend, wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Am meisten freue ich mich dabei auf eine Dusche.

Swakopmund: wie ein Badeort an der Nordsee

Swakopmund wirkt wie ein Badeort an der Nordsee. Wie eine deutsche Kleinstadt zwischen Wüste und Atlantischem Ozean. Wohl nirgendwo sonst in Namibia sind die Spuren deutscher Vergangenheit so deutlich sichtbar wie hier. Und das, obwohl die Kolonialzeit als Deutsch-Südwestafrika lange zurückliegt und ja auch nur 30 Jahre dauerte. Welch ein Kontrast zum wilden Norden: dichter Nebel liegt oft über der Stadt, der an manchen Tagen überhaupt nicht verschwindet. Manchmal stürmt und regnet es.

Zurück nach Portugal

Die Vielseitigkeit der Landschaft, das Klima, der melancholische Klang des Fado, das Essen und auch der Vinho Verde machen Portugal zu einem meiner Lieblingsländer, in das ich immer wieder gern zurückkehre. In Castelo de Vido führt altes Kopfsteinpflaster bergauf, bergab durch schmale, teilweise mit Blumen geschmückte Gassen der historischen Altstadt. Manche Menschen wirken so, als wären sie in all den Jahrhunderten schon immer hier gewesen. Meine Unterkunft: ein 500 Jahre altes ehemaliges Kloster.

Marvão ist ein kleines Dorf hoch oben auf einem Felsplateau im Grenzgebiet zu Spanien. Schon in der Steinzeit haben hier Menschen gesiedelt. 10 km sollten es von Castelo de Vide nach Marvão sein, also eine Strecke, die gut zu Fuss zu bewältigen ist. Nur verpasse ich eine Abzweigung. Danach ist es zwar immer noch der richtige Weg, aber nun sind es 20 km. Nur noch 100 Menschen leben oben in Marvão. Viel los ist daher nicht und ich reise nach einer Nacht weiter nach Portalegre, der Hauptstadt des Alto Alentejo. Dort geht es zwar beschaulich zu, aber es gibt viel zu entdecken: man kann wunderbar durch alte Gassen schlendern, lokale Spezialitäten probieren. Und wenn es regnet, was jetzt, zum Jahresende hin, oft vorkommt, findet man schnell Unterschlupf in einem der Museen. Portalegre wird offenbar ziemlich unterschätzt. Ich mag solche Orte.

Lissabon ist ist für mich etwas schwierig, was insbesondere am Kontrast zum eher beschaulichen Alentejo liegt. Nach nur 3 Tagen reise ich daher weiter, auch im zweiten Anlauf werde ich mit der portugiesischen Hauptstadt nicht so recht warm. Ein weiterer Versuch könnte sich lohnen.

Portugiesische Lieblingsstädte

Coimbra! Der Name der ehemaligen portugiesischen Hauptstadt klingt nach Musik. Studenten ziehen oft singend und musizierend durch die Altstadt. Coimbra ist eine der ältesten Universitätsstädte Europas und die Kombination von historischer Stadt und tausenden junger Studenten verleiht ihr eine bemerkenswert lebendige Atmosphäre. Mit vielen Bars und Restaurants gibt es eine tolle Infrastruktur. Ich habe einen weiteren Lieblingsort gefunden, zudem mit einer tollen Herberge, der Casa de São Bento. Wäre ich jünger, ich könnte mir gut vorstellen, in Coimbra zu studieren. Dazu portugiesisch zu lernen und mich in eine der hübschen Portugiesinnen zu verlieben.

Porto ist für mich die spannendste und vielseitigste Stadt Portugals. Und die schönste. Porto ist bunt, an manchen Stellen aber auch düster und verfallen. Manchmal erinnert mich die Stadt ein wenig an Havanna. Ein Unterschied: die Musik. Havanna klingt fröhlich, nach Rumba, Salsa und Son, während über Porto eher schwermütiger Fado liegt. Ich frische Erinnerungen auf, gehe wieder in die kleinen Bars, wo die Einheimischen musizieren und lausche den melancholischen Klängen des Fado. Außerdem genieße ich die portugiesische Gastfreundschaft in Tascas, den kleinen typischen Restaurants. Und natürlich laufe ich auch wieder nach Afurada. Das kleine Fischerdorf bietet auf den ersten Blick zwar nichts besonderes, besitzt aber so viel Charme, dass es mich immer wieder dorthin zurückzieht. Und ja, ich gebe es gern zu, frisch gegrillter Fisch und herrlich kühler Vinho Verde sind überzeugende Argumente.

Geschichten aus Hannover

Auch wenn ich oft weit weg bin, gelegentlich schaue ich mich auch vor der eigenen Haustür um. Vielleicht ist es gerade die Distanz, die den Blick schärft und manche Orte im heimischen Hannover besonders zur Geltung kommen lässt. Artikel über die Scilla-Blüte, das “blaue Wunder” von Hannover, und den Tag des offenen Denkmals sind erste Ergebnisse. Aufgrund der positiven Resonanz wird es auch künftig immer mal wieder Geschichten aus der Heimat geben – ab sofort begleitet von einer interessanten Kooperation mit meinNiedersachsen.de, wo zudem laufend weitere Geschichten aus Niedersachsen zu finden sind.

Wie geht es 2017 weiter? Zunächst schaue ich weiter in Kuba hinter die Kulissen. Das Land lässt mich nicht los und was danach kommt, wird sich zeigen. Bisher gibt es vage Ideen, aber noch nichts konkretes. So hoffe ich, dass meine treue Leserin Vera kein Einzelfall ist, wenn sie sagt:

Freue mich auf “egalwaskommt!” Ich liebe Deine Berichte und Bilder! Danke dafür!

Und auch für neue interessante Kooperationen mit geeigneten Partnern bin ich natürlich offen, schließlich trägt sich ein Projekt wie der Reiseblog Groovy Planet nicht von allein.

0 Kommentare zu “Zwischen Kuba und Afrika | 2016, (m)ein Jahr mit Bettwanzen & Co.”